Lehre.TestVerl (Struktur)

Test und Verlässlichkeit (3V1Ü)

|

(G. Kemnitz) IT-Systeme automatisieren intellektuelle Aufgaben: betriebliche Abläufe, Steuerung von Prozessen und Maschinen, Entwurfsaufgaben, ... Einsatzvoraussetzung und teuerste Produkteigenschaft ist meist eine ausreichende Verlässlichkeit. |

|

Der Schlüssel hierfür sind Kontrollen

und das Abstellen der dabei erkannten Mängel auf drei Ebenen:

Zielgruppe: Master Informatik und Interessenten anderer Studiengänge Credits: (ECTS): 6

|

Foliensätze

[F] -- Foliensätze, [H] -- Handouts für den Ausdruck.- [F1] [H1] Kenngrößen und Problembehandlung

- Verlässlichkeit: Service-Modell, Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit.

- Problembehandlung: Überwachung, Formatkontrollen, Wertekontrollen, Neuanforderung, Mehheitsentscheid, Reaktion ab Erkennung, Problemvermeidung.

- [F2] [H2] Test, Fehlerbeseitigung und Fehlervermeidung

- Test: Kenngrößen, Vielfalt, Fehlermodelle, Haftfehler, Kriterienabdeckung

- Fehlerbeseitigung: Beseitigungsiteration, Fehlerdiagnose, Ausbeute und Defektanteil

- Zuverlässigkeit und Test: Einfache Abschätzung, Verbessertes Modell, Zuverlässigkeit und Sicherheits, Effektive Testanzahl, Modularer Test, Fehlermodellskalierung, Reifeprozesse, Eingabeprofile<\li>

- Fehlervermeidung: Fehlerentstehung, Reifen von Prozessen, Prozesszentrierung und -verbesserung, Qualität und Kreativität.

- [F3] [H3] Themenspezifische Einführung in die Wahrscheinlichkeitrechnung

- Wahrscheinlichkeit: Definition und Abschätzung, Verkettete Ereignisse, Zählwertgraphen, Fehlerbaumanalyse, Markov-Ketten.

- Fehlernachweis: Nachweis und Zuverlässigkeitswachstum, Operationsprofil, Fehlfunktionsgedächtnis, Fehler und Modellfehler.

- Fehlerbeseitigung: Ersatz, Reparatur, Reifeprozesse.

- Fehlerentstehung.

- [F4] [H4] Themenspezifische Einführung in Verteilungen

- Verteilungen: Charakteristische Größen, lineare Transformation, Verteilung von Zählwerten, Messfehler.

- Näherungen: Binomialverteilung, Poisson-Verteilung, poisson-verteilte Zählwerte, Normalverteilung, normalverteilte Zählwerte, Zukünftige für bekannte ZW, Erforderliche Zählwertgröße.

- Abhängigkeiten: Varianzerhöhung, Beispiel Haftfehlerabdeckung, Tschebytscheffsche Ungleichung, Exkurs Defektanteil.

- Pareto-Verteilung: Eigenschaften, Anwendungen, Schaden durch Fehlfunktionen.

- [F5] [H5] Mehr zu Tests und Kontrollen

- Inspektion: Kenngrößen, Inspektionstechniken.

- Testdurchführung: Physikalisch, digitale Bausteine, Software

- Datenüberwachung: fehlererkennende Codes, Prüfkennzeichen, Hamming-Codes, Paritätstest, Einzelbitkorrektur, Burst-Verfälschungen.

- Ergebniskontrollen: Zusicherungen, OCL, Wertebereichkontrollen, Standardkontrollfunktionen.

- Syntax: Formale Sprachen, Spracerkennende Automaten, Ablaufkontrolle, Würfel für zulässige Eingaben.

- [F6] [H6] Hardware-Test und Selbsttest

- DIC-Fehler, Fertigungsfehler, praxistaugliche Fehlermodelle, IDDQ-Test, Untersuchung einiger Beispielfehler, veraltete Testvollständigkeitsmaße.

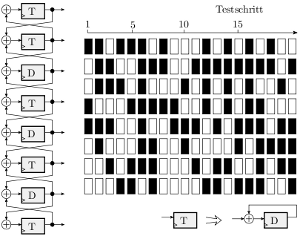

- Testsuche: Fehlersimulation, D-Algorithmus, Implikationstest, Suchraumstrukturierung, komplexe Funktionsbausteine, sequentielle Schaltungen, Speichertest.

- Selbsttest: Pseudo-Zufallsregister, Signalturregister, Selbsttest mit LFSR, fehlerorientierte Wichtung, RAM-Selbsttest.

- Baugruppentest

- Ausfälle: Modelle, Kenngrößen, Gegenmaßnahmen.

- Redundanz: Kalt, heiß, warm, KOON-Strukturen, spezielle Lösungen, RAID und Backup.

- [F7] [H7] Software: Beschreibungsmittel, Vorgehen und Testauswahl

- Programmiersprache: Speicherlecks, Typ- und WB-Checks, Kontrollfluss, MF-Behandlung, Test.

- Software-Architecktur: Prozedurensammlung, Objektorientierung, Schichtenmodell, Weitere Architekturen.

- Entwurf: Lösungsfindung, teure Rückgriffe, testbare Anforderungen in UML, Programmierstil.

- Testabdeckung: Kontrollfluss, Datenfluss, Anforderungsabdeckung, Zusicherungen, NPB.

- Testinfrastruktur: Anforderungen, Testobjekte, Testsuche, Testergebniskontrolle.

- [FU] [HU] Große Übung

Organisation

Hausübungen

Die wöchentlichen Hausübungen sind als PDF mit den Dateinamen

(<anr> – Aufgabenummer, <name> – ihr Name, <matr> – ihre Matrikel-Nummer, <opt> – optinales Kürzel bei mehreren Dateien) bis zu den in der Ablauftabelle angegebenen Tagen per EMail an ha-tv@in.tu-clausthal.de zu schicken, werden korrigiert und zurückgesendet. Für die Prüfungszulassung sind 50% der Hausübungspunkte insgesamt erforderlich. Für zusätzliche Hausübungspunkte gibt es bis zu 2 Bonuspunkte für die Prüfungsklausur (entspricht einer Notenstufe).

Hausübungen und Abgabetermine

| Aufgabenblatt | Punkte | Abgabetermin |

|---|---|---|

| [TV-HA1.pdf] | 11 | 04.11.2025 |

| [TV-HA2.pdf] | 12 | 11.11.2025 |

| [TV-HA3.pdf] | 11 | 18.11.2025 |

| [TV-HA4.pdf] | 12 | 25.11.2025 |

| [TV-HA5.pdf] | 11 | 02.12.2025 |

| [TV-HA6.pdf] | 12 | 09.12.2025 |

| [TV-HA7.pdf] | 12 | 16.12.2025 |

| [TV-HA8.pdf] | 12 | 06.01.2026 |

| [TV-HA9.pdf] | 12 | 13.01.2026 |

| [TV-HA10.pdf] | 12 | 20.01.2026 |

| [TV-HA11.pdf] | 12 | 27.01.2026 |

| [TV-HA12.pdf] | 11 | 03.02.2026 |

| [TV-HA13.pdf] | 12 | 10.02.2026 |

Literatur

- G. Kemnitz: Test und Verlässlichkeit von Rechnern. Springer, 2007

- P. Liggesmeyer: Software-Qualität. Spektrum, 2002

- G. Becker: Softwarezuverlässigkeit. deGryter, 1989

- K. Heidtmann. Zuverlässigkeitsbewertung technischer Systeme. Teubner, 1997

- R. Kärger: Diagnose von Computern. Teubner, 1996

- Glerum et al.: Debugging in the (Very) Large: Ten Years of Implementation and Experience.

Autor: gkemnitz, Letzte Änderung: 10.02.2026 07:43:22

TU Clausthal 2020 Impressum